心理委员是校园心理健康防线的“第一触角”,其履职能力直接关系到学生心理关怀的落地实效。为进一步提升这支学生队伍的专业技能,更好守护同学们的心灵健康,国际教育学院一分院于2025年10月在三水、花都两校区分别开展了心理委员专题培训,实现了两校区心理委员全员参与、全员赋能,为校园心理育人工作夯实基础。

一、分校区精准施训,保障学习“不缺席”

本次培训分两场进行:

三水校区于10月22日开展,现场座无虚席,心理委员们带着饱满的学习热情专注投入;

花都校区于10月27日开展,互动环节氛围热烈,大家积极分享疑问与思考。

两场培训均由学院专职心理老师贾眉舒主讲、刘嘉怡老师辅助,贾老师凭借丰富的心理辅导经验,用通俗易懂的语言将专业知识转化为“可落地、能实用”的工作方法。

二、聚焦三大技能模块,筑牢履职“硬本领”

培训围绕心理委员工作的“痛点”与“重点”,聚焦三大模块展开,每一部分都干货十足:

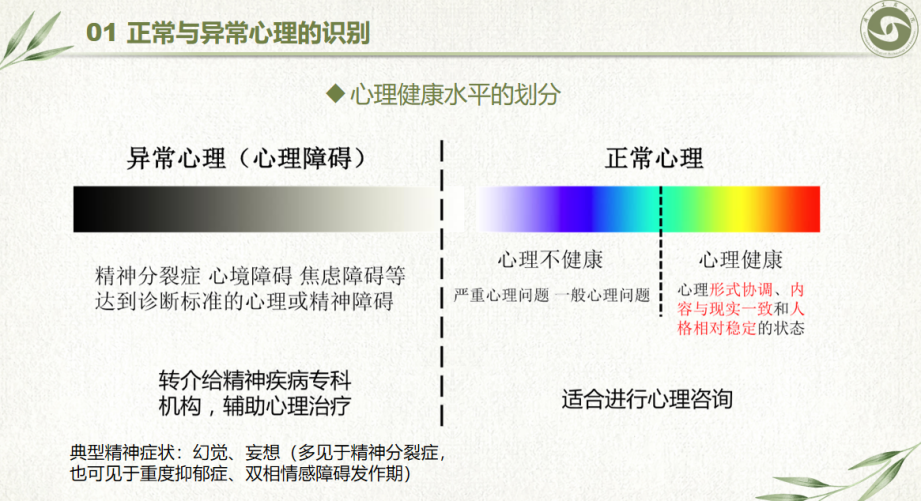

1.识别正常与异常心理

“怎么判断同学是‘emo’还是真的有心理困扰?”贾老师首先解答了大家最关心的问题。她详细讲解了心理健康水平的划分标准,结合抑郁症、双相情感障碍、焦虑障碍、精神分裂症等常见心理问题的典型表现,用真实案例帮助心理委员们掌握“初步识别”的技巧——比如长期情绪低落、回避社交、睡眠饮食异常等,都可能是需要重点关注的信号。

2.识别校园心理危机

大学生面临的压力有哪些?如何从细节中发现心理危机?贾老师从“个人成长经历、学业压力、人际关系”等现实情境切入,深入解析心理危机的诱因与表现。她特别强调了自杀倾向的早期识别,提醒心理委员们要重点关注“言语信号”(如“活着没意义”等消极表述)、“行为信号”(如突然整理物品、刻意疏远他人等异常举动),并严格秉持“宁可虚报,不可漏报”的原则——一旦发现异常,需第一时间向学院心理辅导站汇报。

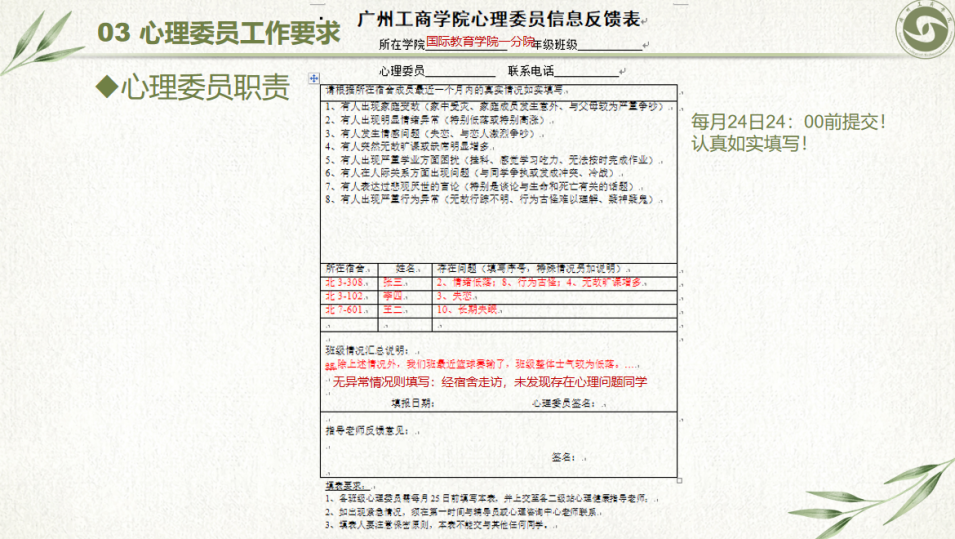

3.强化岗位履职规范

围绕心理委员“不是心理医生,而是温暖陪伴者”的核心定位,贾老师进一步明确了履职边界:核心职责是做好“倾听者”(耐心倾听同学诉求)、“宣传员”(积极传递心理健康知识)、“协助者”(全力配合学院开展心理活动);同时必须坚决杜绝越界行为,不擅自开展专业心理疏导,不传播同学隐私信息。此外,培训还重申了《心理委员信息反馈表》的月度提交制度,确保心理委员工作开展有章可循。

三、选优配强负责人,激活队伍“向心力”

培训尾声,为更好地统筹两校区心理委员工作,学院通过“自愿报名+民主选举”的方式,推选出两位校区心理委员负责人:

三水校区:25级软件工程人工智能运维B1班 王海林

花都校区:25级学前教育国际幼师B2班 卢镜洁

两位负责人均表示,将积极协助学院心理辅导站,做好师生间的“桥梁纽带”,带动更多心理委员为同学们提供贴心的心理支持。

培训有终点,心理关怀无止境

“以前面对同学的心理困扰总‘无从下手’,现在不仅会识别危机信号,更清楚该做什么、不该做什么!”培训结束后,不少心理委员分享了自己的收获,直言此次培训“既有理论高度,又有实践温度”。

此次培训是学院完善心理育人体系的重要一步。未来,国际教育学院一分院将以此为起点,持续深化心理委员队伍建设——通过定期案例研讨巩固培训效果,同时拓展心理服务形式(如开展心理沙龙、情绪管理工作坊等),逐步构建“学院统筹+委员联动+全员参与”的心理育人格局。学院将携手全体师生,共同打造“温暖、互助、健康”的校园心理环境,让每一位同学都能在健康心理的滋养下安心学习、快乐成长。

文案:刘嘉怡、贾眉舒

图片:刘嘉怡、贾眉舒

排版丨吴华伟

初审丨陈温婷

复审丨王天尧

终审丨曹玲芝